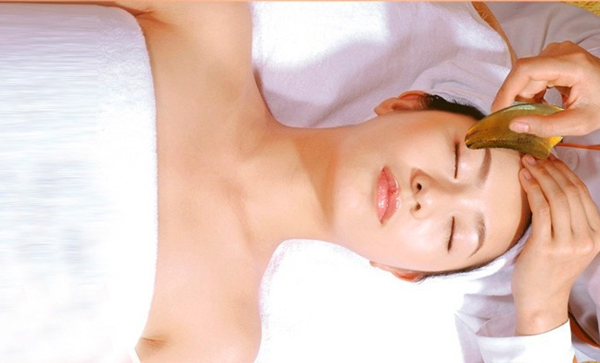

牛角刮痧板的使用

一、刮痧的歷史

刮痧按摩,是中國傳統的自然療法之一。它以中醫皮部理論為基礎,用牛角器材在皮膚相關部位刮拭,使經絡穴位處充血,改善局部微循環。人們患病時,出于本能地用手或石片撫摸、捶擊身體表面的某一部位,有時竟然能使疾病得到緩解。通過長期的實踐與積累,逐步形成了刮痧療法的皺形,刮痧按摩起源于舊石器時代。較早記載這個療法,是元代醫學危亦林在公元1337年撰成的《世醫得效方》。明代郭志邃著有《痧脹玉衡》一書,完整地記錄了各類痧癥百余種,近代著名中醫外治家吳尚先認為:“蓋五臟之系,咸在于背,刮之則邪氣隨降,病自松解。”

二、刮痧的重要性

民間刮痧,主要用于改善感冒、發熱、中暑、頭痛、急性胃腸炎以及落枕、肩周炎、腰肌勞損、肌肉痙攣、風濕性關節炎等肩、背、臂肘、腿膝疼痛等一類癥狀。刮痧后,皮膚很快會出現一條條痧痕和累累細沙粒(出血點),且存留的時間較長,這是它的特征之一。刮痧按摩既有預防保健作用,又有改善臟腑、舒筋通絡、平衡機能,行氣活血等作用。天然牛角做成的刮痧板,對人肌表無毒性刺激和化學不良反應。牛角本身是一種中藥,具有發散行氣,活血和潤樣作用。

三、刮痧的操作要點

刮痧板及刮痧按摩梳應專人專用,避免交叉感染;使用后,應及時清洗并消毒,擦拭干凈后裝入專用袋備用;刮痧板或刮痧按摩梳放置在陰涼干燥處,避免風吹日照或沾水浸泡,以免變形。

刮痧板應刮拭方向呈45°至90°角,在刮拭時先涂抹介質(如植物油、精油、潤膚霜、蛇油等),刮拭方向一般是由上而下,或由身體中間刮向兩側,不得來回刮動,人體的整體刮拭順序是:先頭部、頸部、背部、腰部、然后腹部、胸部、最后刮上肢、下肢。一般第一個部位刮3~5分鐘、大約20下左右。不可強求出痧,以感到舒服為原則。

四、刮痧手法

仰靠坐位:適用于前頭、面部、頸前及上胸部的刮拭;

俯伏坐位:適用于后頭、后項及后背的刮拭;

側伏坐位:適用于側頭、面頰、頸側及耳部的刮拭;

仰臥位:適用于頭面部、頸部、胸腹部、四肢前側的刮拭;

俯臥位:適用于頸部、肩背部、腰部、四肢后側的刮拭;

側臥位:適用于頭面側部、前胸后背肋骨間隙及上下肢側面的刮拭。

五、刮痧禁忌

忌刮范圍:空腹、過度疲勞者;大病、危重、初愈、術后病人;行經期、妊娠期、哺乳期的婦女;小兒及老年體弱者;有出血傾向者;氣血虧虛、過飽、酒后者;糖尿病患者;有感染瘡療、潰瘍、瘢痕或有腫瘤的皮膚部位等。

刮痧時,應注意室內保暖,冬季應避寒冷與風口,夏季應避免風扇、空調直接吹刮試部位,下雨天請勿刮痧。刮痧后汗孔擴張,30分鐘內不要沖冷水澡。刮痧后喝一杯溫開水,以補充體內消耗的津液,可促進新陳代謝。出痧后1-2天,皮膚可能會有輕度疼痛、發癢,這些反應屬正常現象,怕疼的人,可先泡熱水澡或熱敷后再刮痧,以減輕疼痛。持續刮痧需在第一次刮完5~7天痧退后再進行第二次刮治。